细胞因子(cytokine,CK)是由多种组织细胞(主要为免疫细胞)所合成和分泌的小分子多肽或糖蛋白,能够介导细胞间的相互作用,具有多种生物学功能,如调节细胞生长、分化成熟、功能维持、调节免疫应答、参与炎症反应、创伤愈合和肿瘤消长等。

对细胞因子的研究具有非常重要的理论和实用意义:在基础免疫研究中,细胞因子检测是阐明分子水平的免疫调节机理的有效手段;在临床疾病诊断、疗效判断及细胞因子治疗检测方面,也具有重要价值。

目前细胞因子检测的方法主要有:生物学检测法、免疫学检测法、分子生物学方法。ELISPOT即是众多检测方法中,第一个能够在单细胞水平上对细胞因子进行动态检测的技术,可以从系统生物学的角度对细胞信号传导过程进行全新的解读[1]。

|

分类 |

方法 |

|

生物学检测法 |

包括细胞增殖法、靶细胞杀伤法、 |

|

细胞因子诱导的产品分析法和细胞病变抑制法等 |

|

|

免疫学检测法 |

WB、ELISA、ELISPOT、Luminex、CBA、MSD、Ab Microarray等 |

|

分子生物学方法 |

斑点杂交、Northern印记、细胞和组织原位杂交、PT-PCR等 |

表1:细胞因子检测方法

1983年由切尔金斯基(Czerkinsky C)等人引入[2],是单细胞水平功能性分析中使用最频繁、最广泛的技术;2003 国内Sars病毒肆虐,相关研究的增长使得该技术得到大规模的认识与引进,在后续的预防性HIV疫苗及HBV防止监控中被广泛应用。近年来Sars-Cov-2在世界范围内长期流行,相关研究也普遍采用ELISPOT方法对细胞免疫功能进行评估。

图1:检测结果示图

02

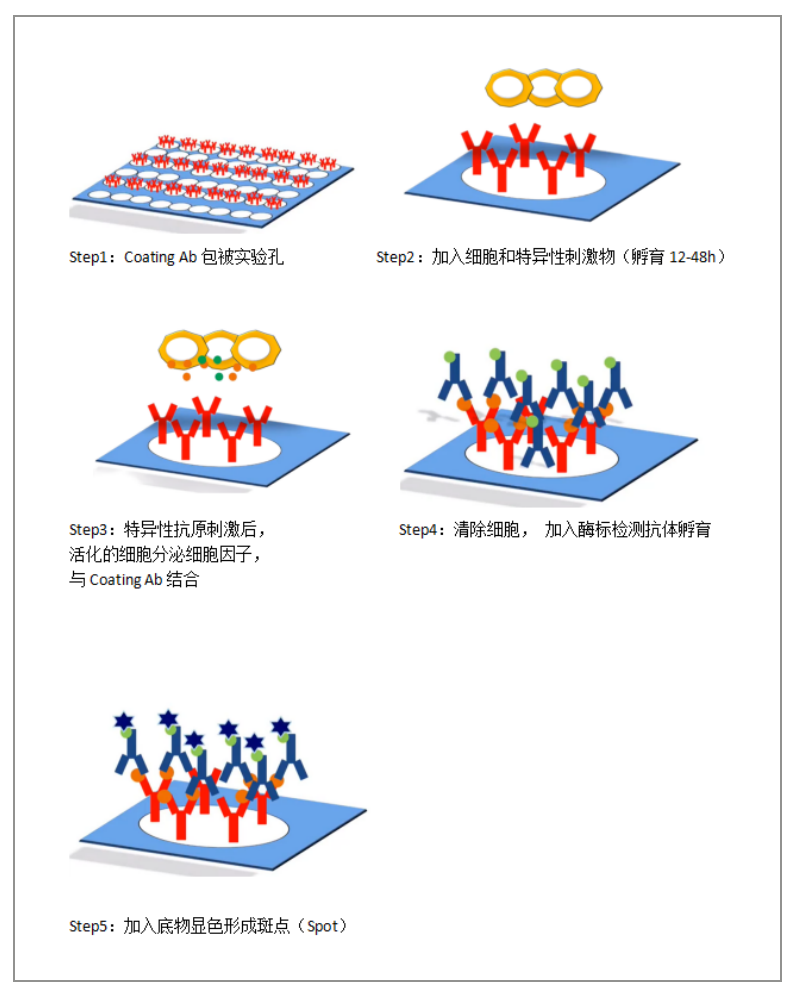

技术原理

ELISPOT(Enzyme-Linked Immuno Spot)是酶联免疫与斑点显色的结合:细胞受到抗原刺激后局部产生细胞因子,此细胞因子被 ELISPOT板底PVDF膜上(预包被的)的特异性单抗捕获。去除细胞后,被捕获的细胞因子与生物素标记的单抗结合,其后再与碱性磷酸酶或辣根过氧化物酶标记的亲和素结合。加底物显色后,PVDF 膜上出现的斑点表明细胞产生了细胞因子,通过 ELISPOT Reader对斑点进行计数和分析。统计膜上的斑点数目,再除以当初加入孔内的细胞总数,就可以计算出阳性细胞的百分比。

图2:ELISPOT Workflow

我们可以通过与ELISA的对比更好地理解该技术:

|

|

ELISA |

ELISPOT (单细胞水平的ELISA) |

|

原理 |

都是基于抗原抗体反应,ELISPOT是双抗夹心ELISA的延伸和新的发展。 |

|

|

测定对象 |

蛋白含量 |

分泌细胞因子或抗体的细胞比率 |

|

样品板 |

普通96孔板 |

覆PVDF膜96孔板 |

|

灵敏度 |

+ |

+++ |

|

检测方式 |

酶标仪 检测吸光度 |

酶联斑点分析仪 成像分析 |

|

特点 |

目标细胞因子定量 |

活细胞功能的动态评估 |

表2:ELISA VS. ELISPOT

03

发展与优化

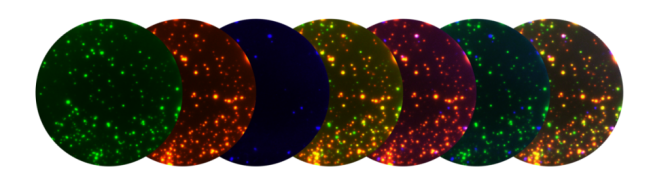

传统ELISPOT能够对一种细胞因子进行精准的动态检测,但无法应用于多个类型细胞因子的检测,因此科学家们在ELISPOT基础上进行技术扩展,推出了FluoroSpot(Ruedl C et. al., 1994; Sarawar SR et. al., 1994)——荧光斑点检测技术,以荧光团代替酶标,可实现双因子、三因子甚至四因子同时检测。

起初科学家们也尝试使用双色酶标的方法进行多因子检测,但无法避免双色斑点判读出现的误差——因子分泌量的差异会导致斑点显色程度不同,若出现高强度颜色的斑点,则会掩盖其他因子分泌产生的斑点,干扰最终判读结果。FluoroSpot以不同颜色的荧光进行标记,判读时通过滤光片遮蔽其他因子的显色,即可得到精准的目标荧光斑点,荧光之间互不干扰,是双因子、多因子ELISPOT检测理想的方法[3]。

图3:三因子检测结果示图

除了检测因子的扩展之外,ELISPOT相关技术操作、板底材质、应用领域也在持续优化发展。

|

技术优势 |

|

|

活细胞分泌的细胞因子检测 |

最终在检测板上出现的斑点是细胞因子产生并累积的“印迹”,是动态分泌过程的最终体现。相较于ELISA对于已分泌细胞因子的静态检测,ELISPOT提供了全过程的动态视角,直观体现细胞免疫反应强弱,规避了假阳性细胞的误判。 |

|

极高的检测灵敏度 |

ELISPOT检测精度比传统ELISA高2-3个数量级,能从20万-30万细胞中检岀1个分泌该蛋白的细胞,是目前为止最为灵敏的检测技术[4]。 |

|

高通量检测[5] |

实验在覆PVDF膜的96孔板中进行 |

|

结果直观可信 |

检测图中的斑点代表了分泌细胞因子的细胞,斑点晕的强弱与细胞因子分泌量一一对应。 |

04

技术应用概览